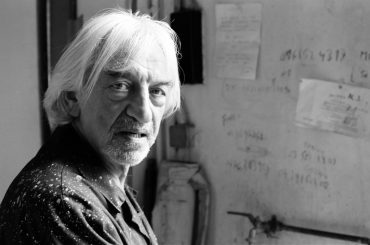

Né à Bruxelles, en 1939, de parents d’origine polonaise, Arié Mandelbaum traverse une scolarité douloureuse avant de s’épanouir à l’Académie de Bruxelles, sous le regard bienveillant du professeur Léon Devos. Devenu peintre, il enseigne la peinture au Centre des Jeunes, puis, pour quelques quarante ans, à l’Académie d’Uccle où il devient directeur. Arié Mandelbaum vit aujourd’hui dans la Gaume où il continue de créer.

DEFINITION : Comment définiriez-vous votre culture juive ? Comment la vivez-vous ?

Ma culture juive est un ensemble de choses. Je ne peux pas dire ce qui prédomine. Parfois, je me mets à la place d’un Indien qui traîne un branchage et qui efface au fur et à mesure les traces de son passage. C’est un peu lapidaire comme image… Explorons un peu… Je ne suis ni croyant ni religieux, cependant des aspects du judaïsme sont indéniablement présents dans ma vie… J’en apprécie quelques traditions et partage volontiers une pomme trempée dans le miel, à Rosh Hashana, avec ma famille (Arié est le père d’Arieh-Serge, de Stéphane et d’Alexandre. Stéphane et Alexandre sont décédés) ou une amie. Il me reste aussi, de l’enfance, de très tendres souvenirs de la Pâque juive, ma mère changeait alors de vaisselle. J’ai des souvenirs de saveurs, d’atmosphère.

Par ailleurs, je ne peux effacer les insultes antisémites dont j’étais régulièrement l’objet à l’école primaire d’Anderlecht, après la guerre. J’arrivais heureusement à me défendre mais ces violences marquent. A la même époque, des affiches « A louer » précisaient : « Etrangers s’abstenir ». Cela visait en partie les Italiens et les Espagnols mais surtout les Juifs ! Tout cela induit une manière d’être et de réagir.

Quant au yiddish, qui était ma langue maternelle (certes, du yiddish…d’Anderlecht pour ma part), il m’émeut profondément. Je le trouve primordial mais hélas, il est en train de disparaître. Il est paradoxalement parlé aujourd’hui par les Juifs les plus conservateurs. On entend les petits enfants le parler avec leurs parents, à Anvers ! Il y a une trentaine d’années, j’ai voulu renouer avec le yiddish en suivant les cours de Sonia Pinkusowitz àl’Institut Martin Buber et j’ai littéralement eu l’impression de retrouver l’usage d’un bras ou d’une jambe. Elle parle un beau yiddish : une langue extraordinaire !

Enfin, ma culture juive n’a rien avoir avec Israël qui a développé sa propre culture. Le négationnisme de la culture yiddish et des autres cultures juives au profit de l’hébreu s’est avéré d’une violence extrême… Je suis néanmoins en phase avec la sensibilité et l’œuvre de quelques grands écrivains et cinéastes de ce pays.

Voilà, ma culture juive se construit aussi en réponse à cela. Ce sont des morceaux de choses diverses qui vivent, se ravivent, se rebellent, un peu plus, un peu moins.

MUSIQUE : Quels sont vos musiciens juifs « de prédilection » ?

Ce que je vais dire est un peu basique mais je trouve les chansons yiddish magnifiques ! Tant de choses passent à travers elles. Elles me bouleversent. Elles dégagent, dans les mélodies et les paroles, l’esprit triste et chaleureux du shtetl – que je n’ai pas connu mais qui m’inspire une certaine nostalgie. Cette langue est bercée d’humour et d’amour. Il y a aussi de jolies chansonnettes d’amoureux, pétries tantôt de tristesse, tantôt de grandes joies.

LITTERATURE : Pouvez-vous nous citer un auteur, un titre de livre qui vous aurait touché ?

Ils sont nombreux et il faudrait quatre vies ! Je suis pourtant un grand lecteur. J’aime beaucoup Imre Kertész : « Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas » et « Etre sans destin », ce sont des livres extraordinaires ; Isaac Bashevis Singer, Chaïm Potok, Georges Perec, me touchent aussi beaucoup. Franz Kafka bien sûr : une exposition lui avait été consacrée, il y a quelques années, à la galerie Didier Devillez. Je citerais encore Philip Roth. Il y a bien sûr Albert Cohen. Et donc, il y a aussi des écrivains israéliens extraordinaires, tels, David Grossmann : « Une femme fuyant l’annonce », ce livre est un monument; Aharon Applefeld : « Le Garçon qui voulait dormir » ou encore Orly Castel-Bloom. Comme je lis souvent plusieurs livres en même temps, il m’arrive de déceler des liens, des correspondances, entre ces divers univers. Ainsi, une sorte de table de conversation semble prendre forme entre Naguib Mahfouz « Impasse des deux palais » / « Trilogie du Caire », l’écrivain sud-américain Gabriel García Márquez « Cent Ans de solitude » et Isaac Bashevis Singer ! Tous parlent à la fois d’un monde qui a existé, qui existe encore et qui se transforme ; chacun l’exprime à sa façon. Ces similitudes que je perçois ou, ici, cette vision triple d’une même description est étonnante. Jeune, j’ai beaucoup lu Aragon : « Les Cloches de Bâle », « Les Beaux Quartiers » ou encore Roger Martin du Gard : eux aussi parlent d’un moment de l’histoire et d’une transformation.

Je ne lis évidemment pas un livre parce que l’auteur est juif et pourtant il m’est arrivé de découvrir la judaïté de certains ultérieurement. Je m’étonne de ces coïncidences. Je pense à Paul Auster, par exemple. Ces découvertes n’ont, d’un côté, aucune importance, d’autre part, ces hasards de rencontres m’interrogent.

ARTS PLASTIQUES : Un peintre, sculpteur, artiste, œuvre juive…

Il y en a tellement… Chaïm Soutine ! Rembrandt, aussi, avec « La Fiancée juive » : cette toile exceptionnelle se trouve à Amsterdam. Il semble que Rembrandt ait aussi été impliqué dans la vie des quartiers juifs. Changement d’époque : certains ont qualifié l’Ecole de Paris de « juive », parce que Modigliani, Soutine, Chagall, Marek Szwarc, Léon Zack, etc. en faisaient partie. Etrange raccourci… Je citerais encore le peintre Michel Kikoine.

7EME ART : Quel film, réalisateurs.trice/comédien.ne.s, vous reviennent-il en mémoire ?

Petite mise au point pour commencer : je ne fais pas de différence entre un documentaire et une fiction : le cinéma est le cinéma, un film est un film. On fait souvent la confusion entre les reportages et les documentaires qui peuvent être remplis de poésie.

Il y a évidemment « Shoah » de Claude Lanzmann ; Il y a aussi Simone Bitton, une cinéaste franco-marocaine qui a réalisé « Le Mur » et notamment un autre film où elle a réussi à réunir, non sans difficultés, une famille israélienne et une famille palestinienne, toutes deux meurtries par la mort de leurs enfants tués dans le conflit israélo-palestinien. Ce film est extrêmement émouvant. J’aime aussi beaucoup Chantal Akerman, Samy Szlingerbaum (« Bruxelles-Transit ») et Boris Lehman. Il m‘a consacré deux films, d’ailleurs. Voilà quelqu’un se veut très loin de sa judéité et qui, en même temps, l’exprime à travers sa façon de filmer, de montrer les choses, à travers la générosité de son cinéma. Je trouve que ces trois cinéastes sont de belles références, des personnes vraies dans leur culture, justes dans la représentation d’une judéité, tous expriment des choses fortes. Pour ce qui est des cinéastes israéliens, j’aime beaucoup Amos Gitaï ou encore Avi Mograbi, le réalisateur de « Pour un seul de mes deux yeux ». Je l’ai rencontré aux Halles de Schaerbeek où, avec un cinéaste palestinien, ils étaient venus présenter certains de leurs films. Leur dialogue était intense, beau, de qualité. Ce que je vous dis là est très orienté mais c’est comme ça…

PENSEE JUIVE : Etes-vous proche de la/d’une pensée juive /d’un philosophe ?

J’aime beaucoup Spinoza même si je n’ai pas lu beaucoup de ses ouvrages .

Il y a aussi Vladimir Jankélévitch.

SOUVENIR : Pourriez-vous nous confier un moment de partage et de joie de culture juive ?

Fréquentant régulièrement les activités de l’UPJB, je participe depuis quelques années à leur seder collectif. Je trouve ces soirées magnifiques parce qu’il s’en dégage une sorte d’œcuménisme. Tout le monde est accueilli : Juifs, non-Juifs, cela n’a pas d’importance, on y chante, on partage un repas qui se veut traditionnel mais qui ne l’est pas trop. Et je trouve cela très émouvant !

A.K.

Retrouvez Arié Mandelbaum

– au Musée Juif de Belgique, en septembre 2022 pour une rétrospective de son œuvre

– au Centre Wallonie-Bruxelles, à Paris en 2023 pour une exposition personnelle

Mais encore :

Une interview :

https://artstories.be/fr/e-catalogue-retrospective-arie-mandelbaum-watt-legal

Films consacrés à Arié Mandelbaum par Boris Lehman : Portrait du peintre dans son atelier (1985)

https://www.centredufilmsurlart.com/films/portrait-du-peintre-dans-son-atelier/

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/24756

Un peintre sous surveillance (2009)

http://www.borislehman.be/soupage/unpeintresous.html

https://www.cinergie.be/film/un-peintre-sous-surveillance

Film consacré à Stéphane Mandelbaum par Gérard Preszow – La Sainteté Stéphane – (1993)

https://www.laplateforme.be/news/films/la-saintete-stephane